Keine Angst vor dem Nachhaltigkeitsbericht

Ab 2025 fallen die meisten Krankenhäuser in Deutschland in die Berichtspflicht der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Diese EU-Richtlinie erweitert die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, einschließlich Gesundheitseinrichtungen. Was auf Krankenhäuser zukommt und wie sie sich vorbereiten sollten.

Die Corporate Sustainability Reporting Directive – kurz: CSRD – der Europäischen Union stellt den Großteil der deutschen Krankenhäuser spätestens ab 2025 vor neue Herausforderungen. Sie verpflichtet Unternehmen dazu, umfangreich Bericht zu erstatten über verschiedene Aspekte, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen betreffen. Doch was genau verbirgt sich dahinter und müssen Krankenhäuser nun vor der nächsten Aktenflut zittern?

Wozu Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Mit dem europäischen Green Deal hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen. Als Zwischenziel hat sie sich eine Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 gesetzt. Die Wirtschaft der EU soll dafür so transformiert werden, dass das Wachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt wird. Gleichzeitig soll die Umwandlung aller Wirtschaftszweige „fair, kosteneffizient und unter Aufrechterhaltung des Wettbewerbs“ vollzogen werden.

Die CSRD-Richtlinie ist einer der Bausteine zur Umsetzung des europäischen Green Deals. Die Richtlinie verpflichtet Unternehmen und auch Gesundheitseinrichtungen dazu, über Nachhaltigkeitsinformationen in ihrem Unternehmen Bericht zu erstatten. Ziel ist es, dass „Unternehmen bestimmte Kategorien relevanter, vergleichbarer und zuverlässiger Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen“, heißt es in der Richtlinie. Dazu gehören etwa Informationen zum Geschäftsmodell, zur Strategie, zur Unternehmenspolitik, zur Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane und zu den Anreizsystemen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte. Ebenso müssen die wichtigsten tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit beschrieben werden sowie Maßnahmen, mit denen diese ermittelt und überwacht werden. Damit hebt die CSRD die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine Stufe mit der Finanzberichterstattung und macht sie somit zu einem relevanten Faktor der Unternehmensbewertung.

Doch was genau heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Der Grundsatz der Nachhaltigkeit basiert auf drei Säulen: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, bekannt auch unter der Abkürzung ESG (Environment, Social, Governance). Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) definiert den Begriff wie folgt:

»Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig – gleichberechtigt zu betrachten.«

Krankenhäuser haben einen hohen Einfluss auf alle drei Bereiche, insbesondere jedoch auf den ökologischen. Die Umsetzung der CSRD-Richtlinie kann dabei helfen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

Die CSRD im Überblick

Die Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit betraf bislang nur sehr große Unternehmen. Die Non-Financial Reporting Directive (NFRD) verpflichtete große, kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland, nicht nur über ihre finanziellen Aspekte, sondern auch über nicht-finanzielle Aspekte der Nachhaltigkeit Auskunft zu geben. Mit der CSRD, die im Januar 2023 in Kraft trat, weitet die EU diese Pflichten auf beinahe alle Unternehmen schrittweise aus. Die neue Berichtspflicht gilt ab dem Geschäftsjahr 2025 für alle Unternehmen, auf die mindestens zwei dieser drei Merkmale in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zutreffen.

1. Bilanzsumme: > 25 Mio. Euro

2. Nettoumsatzerlöse: > 50 Mio. Euro

3. Mitarbeiter: > 250

Dazu gehören Schätzungen zufolge etwa 70 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland. Und es fallen, Stand heute, nicht nur die Krankenhäuser, die die Größenkriterien erfüllen, sondern auch diejenigen (inkl. Töchter), die laut ihrer Satzung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden haben.

Die Richtlinie soll dem Ziel dienen, Nachhaltigkeitsinformationen von Unternehmen transparenter und somit besser vergleichbar zu machen. Die EU will damit sicherstellen, dass Investoren und andere Interessenträger Zugang zu den Informationen haben, die sie benötigen, um die Auswirkungen von Unternehmen auf Mensch und Umwelt zu bewerten. Denn diese Informationen benötigen etwa Banken und andere Kapitalgeber, um einschätzen zu können, wie hoch ihr Risiko ist, wenn sie in ein Unternehmen investieren.

Mit dem Newsletter keine aktuellen Beiträge mehr verpassen

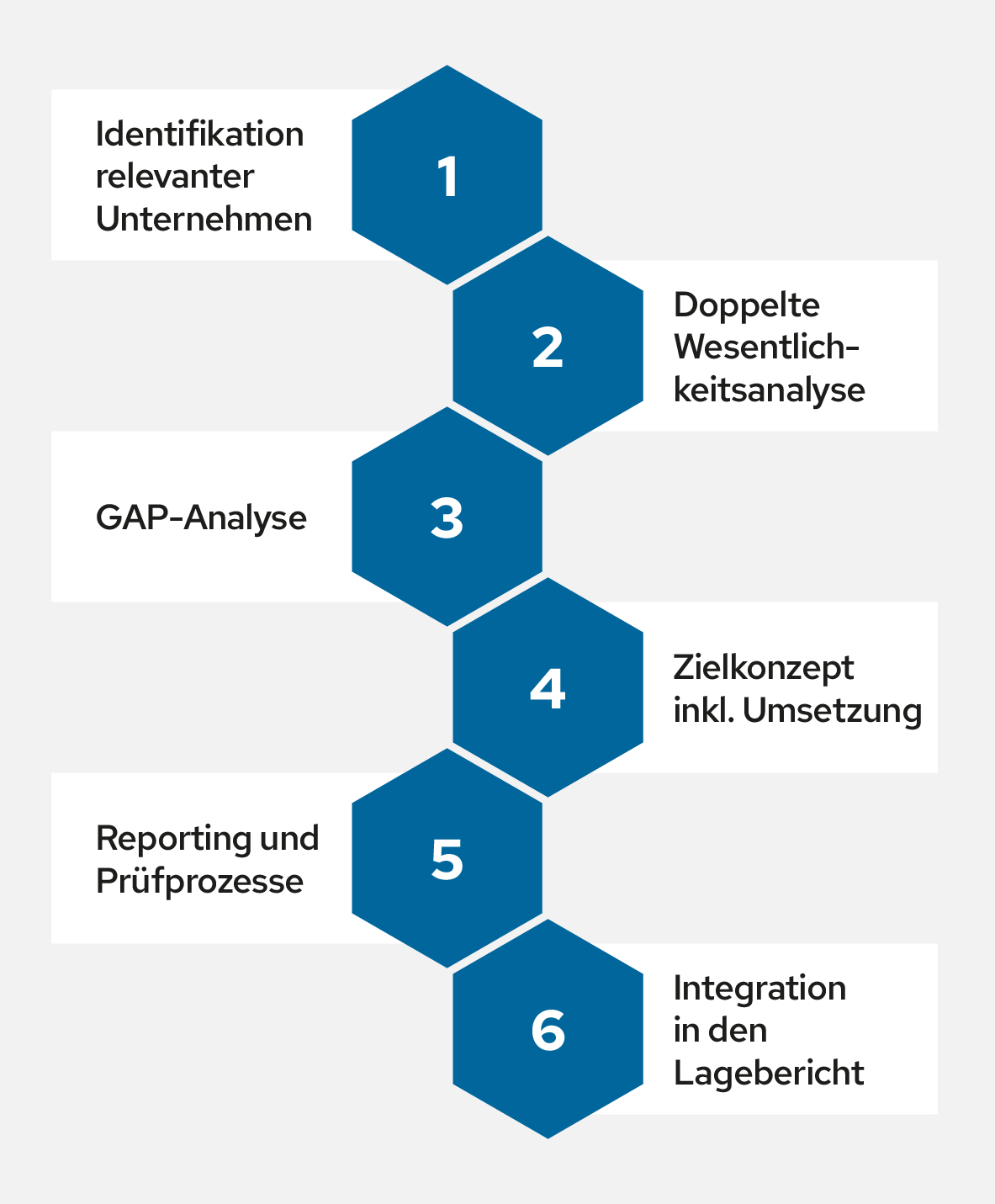

In 6 Schritten zum CSRD-Bericht

Da die meisten Krankenhäuser ab 2025 berichten müssen, bedeutet dies, dass der Nachhaltigkeitsbericht im Jahresabschluss 2025 erstmalig enthalten sein muss. Die Vorbereitungen vor allem im ersten Jahr sind dafür das A und O. Es sollte genug Zeit eingeplant werden, um sich mit allen Pflichten vertraut zu machen und die entsprechenden Prozesse zu planen. Gelingt der erste Nachhaltigkeitsbericht, werden die folgenden zur Routine. Es ist empfehlenswert, noch 2024 zu beginnen, sodass zeitnah im Jahr 2025 die Prozesse der Dokumentation der quantitativen Daten stehen.

1. Identifikation relevanter Unternehmen

Alles beginnt damit, zu identifizieren, ob das eigene Krankenhaus und die dazugehörigen Töchter die Kriterien für die Berichtspflicht ab 2025 schon erfüllen. Dabei ist z.B. zu beachten, dass sich die Zahl der Mitarbeiter nicht auf Vollzeitäquivalente bezieht, sondern auf Köpfe. Auch wenn ein Krankenhaus oder die Töchter die Größenkriterien nicht erfüllen, können sie aufgrund von Satzungsregelungen als große Kapitalgesellschaft behandelt werden und sind somit berichtspflichtig. Bei Krankenhauskonzernen ist der Konsolidierungskreis entsprechend zu berücksichtigen. Tochterunternehmen sind, insofern sie im Konzernbericht berücksichtigt werden, von der Berichterstattung befreit. Ein regelmäßiger Austausch mit den Wirtschaftsprüfern ist wichtig, um Fehler und Mehraufwand zu vermeiden. So bietet es sich bei diesem Schritt an, seine Analyse der einzubeziehenden Unternehmen mit dem Wirtschaftsprüfer zu besprechen.

2. Doppelte Wesentlichkeitsanalyse

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist ein zentraler Bestandteil des CSRD-Berichts. Sie legt den Umfang dessen fest, was überhaupt berichtet werden muss. Dieser Punkt sollte besonders frühzeitig begonnen, strukturiert und sorgfältig abgearbeitet werden. Es ist auch hier besonders empfehlenswert, das Ergebnis dem Wirtschaftsprüfer vor Beginn der Berichtserstellung zur Prüfung vorzulegen, um Anpassungen vor der Datensammlung vornehmen zu können.

Bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse geht es darum, einerseits zu identifizieren, welchen Einfluss das Krankenhaus durch seine unternehmerische Tätigkeit auf die Umwelt hat (z. B. Ableiten von verunreinigtem Abwasser in Gewässer) und andererseits, welche Auswirkungen Umweltthemen auf die zukünftigen Cashflows des Unternehmens hat (z. B. Risiken durch Gesetzesänderungen oder für Standorte durch Extremwetter). Ein Nachhaltigkeitsthema gilt als wesentlich, wenn es entweder aus Einfluss-Sicht oder aus finanzieller Sicht als wesentlich identifiziert wurde oder wenn beides zutrifft.

Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat einen Leitfaden zur doppelten Wesentlichkeitsanalyse herausgebracht, an dem sich die Berichterstattenden orientieren können. Auf Basis der doppelten Wirkungsanalyse kann ein Kennzahlen-Set mit allen relevanten Datenpunkten erstellt und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt oder angepasst werden.

3. Gap-Analyse

In der Gap-Analyse geht es darum, Berichtslücken noch vor der Berichtserstellung zu identifizieren. Auf Basis der Erkenntnisse der GAP-Analyse müssen konkrete Maßnahmen definiert werden, um diese Lücken zu schließen. Dabei geht es darum, Dokumentationsprozesse für die Daten aufzustellen, die wesentlich sind, aber noch nicht auswertbar sind.

4. Zielkonzept und Umsetzung

Anschließend müssen die vorher identifizierten Daten erfasst und der Bericht strukturiert werden. Im Idealfall sollte die quantitative Datenerfassung ab dem 1. Januar 2025 beginnen. Ist dies noch nicht möglich, kann auch mit Schätzungen gearbeitet werden. Die Datenerfassung erfolgt im besten Fall automatisiert über entsprechende Software. Sie muss in der Lage sein, die Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Krankenhauses zusammenzuführen und jederzeit abrufbar zu machen. Es sollte gut geprüft werden, welche Softwarelösung zur individuellen IT-Umgebung der Klinik passt.

5. Reporting und Prüfprozesse

Der erste Entwurf des Nachhaltigkeitsberichts sollte nun niedergeschrieben werden. Anschließend geht der Bericht an den Wirtschaftsprüfer, der mit der Prüfung beginnt. Denn der Nachhaltigkeitsbericht ist als Teil des Lageberichts prüfungspflichtig. Es ist hilfreich, den Entwurf rechtzeitig mit den Wirtschaftsprüfern durchzusprechen, um noch genug Zeit für eventuelle Anpassungen zu haben. Der Bericht wird für das Berichtsjahr 2025 analog der Finanzberichterstattung zu Beginn des Jahres 2026 geprüft.

6. Integration in den Lagebericht

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Nachhaltigkeitsbericht in den Lagebericht integriert. Der Art. 29d BilR (Bilanzrichtlinie) legt fest, dass die CSRD-pflichtigen Unternehmen ihren (konsolidierten) Lagebericht in einem einheitlichen elektronischen Berichtsformat aufstellen, dem sogenannten ESEF-Format (European Single Electronic Format). Das ESEF-Format basiert auf XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Dies ermöglicht eine einheitliche, maschinenlesbare Berichterstattung, die leicht analysiert und von Investoren, Regierungsbehörden und anderen Stakeholdern genutzt werden kann.

Der Nachhaltigkeitsbericht: eine Chance für die Zukunft

Keine Frage: Es ist eine gewaltige Aufgabe, die da auf die Krankenhäuser zurollt. Die CSRD-Berichterstattungspflicht geht mit erheblicher Mehrarbeit, insbesondere für die Abteilung Finanzcontrolling im Krankenhaus, und neuen Investitionen einher. Jedoch hilft ein Wegducken nicht, da die Vernachlässigung des Themas in Zukunft zu erheblichen Nachteilen führen kann. So können für fehlerhafte CSRD-Reports Schadenersatz und Bußgelder fällig werden. Können Krankenhäuser zukünftig keine Nachhaltigkeitsinformationen bei Banken nachweisen, sind Zinsaufschläge bei der Kreditvergabe zu erwarten. Bei der aktuell angespannten finanziellen Lage der Kliniken ist dies höchst relevant. Darüber kann dem Krankenhaus auch ein Reputationsschaden dadurch entstehen. Daher ist es die beste Option, sich der Herausforderung zu stellen und sie mit der nötigen Aufmerksamkeit anzugehen.

Die Chancen, die sich daraus ergeben, sind im Hinblick auf die Zukunft wiederum groß. So hilft die Vorarbeit, die durch die CSRD-Berichterstattung geleistet wird, eine Nachhaltigkeitsstrategie im Krankenhaus zu implementieren und das Krankenhaus strategisch für die Zukunft aufzustellen. Dadurch entstehen Wettbewerbsvorteile bei Kreditgebern, Lieferanten und auch auf dem Arbeitsmarkt. Insbesondere jungen Arbeitnehmenden ist es zunehmend wichtig, für ein nachhaltiges Unternehmen zu arbeiten. Und nicht zuletzt: Im Laufe des Verfahrens zur Nachhaltigkeitsberichterstattung müssen Krankenhäuser ihre Prozesse und Strategien kontinuierlich hinterfragen. Das kann zu innovativen Lösungen in der Patientenversorgung, dem Krankenhausbau, der Verwaltung und der Krankenhauslogistik führen und damit auch zu Kostensenkungen und zur Verbesserung der Behandlungsqualität. Auch wenn es also erstmals möglicherweise als Belastung empfunden wird, bietet die CSRD die Chance weit über die Berichtspflicht das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Treibhausgasneutralität anzugehen. Dies sichert nicht nur die zukünftige wirtschaftliche Stabilität, sondern auch die Zukunft unserer nächsten Generationen.

Lea-Maria Schlink

Finanzcontrolling